La confianza es una cuestión central en cualquier sociedad democrática. De ella depende en gran medida el llamado capital social, esa riqueza intangible que sostiene el funcionamiento de las instituciones, la cohesión ciudadana y el desarrollo colectivo. Sin confianza, el sistema se debilita hasta extremos preocupantes. Por eso, los datos recientes sobre la percepción de los ciudadanos hacia sus representantes políticos no sólo preocupan: deberían alertar.

Un reciente estudio de la Fundación BBVA, titulado La confianza en España 2025, ofrece una conclusión clara: las instituciones políticas se sitúan en el vagón de cola de la confianza ciudadana. En una escala del 0 al 10, que remite a la evaluación escolar tradicional, los partidos políticos obtienen una nota de 2,5, el Gobierno de España un 3,5, los parlamentos un 3,8 y los gobiernos autonómicos apenas alcanzan el 4,0. Ninguna de estas instituciones aprueba.

Para contextualizar, incluso ámbitos frecuentemente cuestionados como el poder judicial obtienen mejor valoración: las sentencias superan los 6 puntos, y los jueces, los 5. En el ámbito profesional, los políticos (2,6) y los influencers o youtubers (2,2) ocupan los últimos puestos del ranking.

En palabras del sociólogo Francis Fukuyama, «la desconfianza hacia las instituciones genera una sociedad cínica, propensa al populismo y a las soluciones autoritarias». El caso español parece ilustrarlo con crudeza: aquellos que deben representar y proteger el bien común son vistos por buena parte de la ciudadanía como un problema más que como una solución.

Política sin propósito

Pese a esta realidad tan palpable, los partidos y sus líderes actúan como si nada pasara. Se embarcan en enfrentamientos estériles, convierten a los parlamentos en gallineros costosos y degradan el debate público a base de descalificaciones. La política se vacía de contenido mientras la desafección ciudadana crece.

La vicepresidenta María Jesús Montero, en plena campaña electoral, llegó a cuestionar públicamente la presunción de inocencia, uno de los pilares del Estado de derecho. El presidente Pedro Sánchez, por su parte, ha utilizado su cargo para atacar a las universidades privadas —calificándolas de chiringuitos— a pesar de haber obtenido él mismo un doctorado en una de ellas.

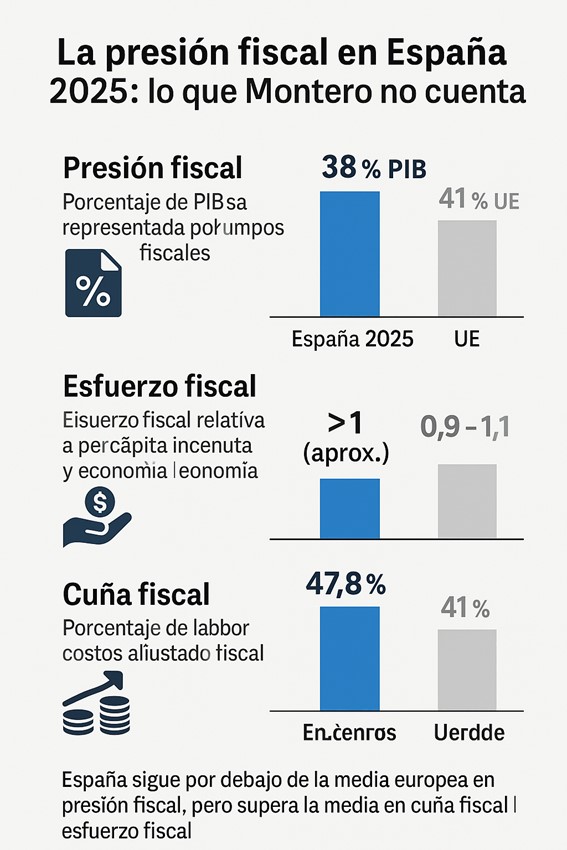

Todo esto ocurre mientras el esfuerzo fiscal de las clases medias se dispara. Según Eurostat, entre 2018 y 2023, España fue el tercer país de la Unión Europea donde más creció la presión fiscal, solo superada por Chipre y Lituania. Hoy, el esfuerzo fiscal medio roza ya el 55% del salario bruto.

El caso catalán: laboratorio del desencanto

Cataluña no escapa a esta tendencia; más bien la intensifica. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat revela que los partidos políticos obtienen una media de 3,1 puntos, con los no votantes otorgando un alarmante 1,9. Incluso los votantes de partidos en el gobierno —PSC, ERC, Junts y Comuns— suspenden, aunque con algo más de generosidad: 3,7.

La crisis institucional es continua. El Parlament, supuestamente epicentro del autogobierno catalán, vive al margen del interés de la ciudadanía. Su presidente ha sido advertido por los letrados por vulnerar derechos básicos como la libertad de expresión. Y una reciente iniciativa parlamentaria pretende crear una comisión para sancionar lo que ellos definen como “delitos de odio”, sin intervención judicial. La propuesta está impulsada por partidos como el PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP, irónicamente una de las formaciones con más episodios violentos en su reciente historial político.

En una democracia sana, es la justicia quien fija los límites de la libertad de expresión, no los partidos políticos. Cuando estos pretenden suplantar el poder judicial, las instituciones dejan de ser democráticas y adquieren rasgos autoritarios.

¿Hay salida?

A estas alturas, la pregunta es inevitable: ¿tiene esto solución? La respuesta, por desgracia, no es optimista. Todo indica que difícilmente surgirá una regeneración política desde el interior de los propios partidos. Demasiados intereses creados, demasiada complacencia y una lógica de poder ajena al bien común impiden cualquier reforma seria.

Solo una amplia reacción ciudadana, exigente y consciente, podría abrir el camino hacia una verdadera regeneración democrática. Pero tampoco parece que exista, por ahora, ese impulso colectivo. Cada uno sigue en su mundo, resignado, mientras el sistema se erosiona despacio, como en un lento suicidio colectivo.

Todo indica que difícilmente surgirá una regeneración política desde el interior de los propios partidos. Demasiados intereses creados, demasiada complacencia y una lógica de poder ajena al bien común impiden cualquier reforma seria Compartir en X