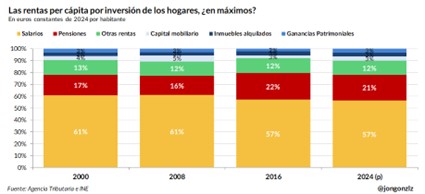

El gráfico adjunto es bien explicito y señala la evolución de la estructura de rentas en España del año 2000 hasta el 2024, calculado en euros contantes. Como puede observarse, crece notablemente el peso de las pensiones nada menos que cuatro puntos y en términos porcentuales nada menos que un 23 % en relación con su base del año 2000.

Es una buena noticia para los jubilados, pero ciertamente deja mal parada la dinámica económica, más cuando al mismo tiempo las rentas del trabajo caen en el mismo número de puntos y un descenso relativo del 6,55%. Las rentas por alquiler no parecen crecer (en términos relativos; es decir aumentan de acuerdo con la media del conjunto) mientras decae un punto y un 7,7% las “otras rentas” y otro punto más el capital inmobiliario lo que en términos relativos significa un 25% siendo el tipo de renta que más se reduce. Las ganancias patrimoniales, por su parte, se mantienen inamovibles el 3%.

No es un dato menor que el conjunto de todas las rentas que no son fruto del trabajo resultan prácticamente equivalentes (22%) a las pensiones (21%)

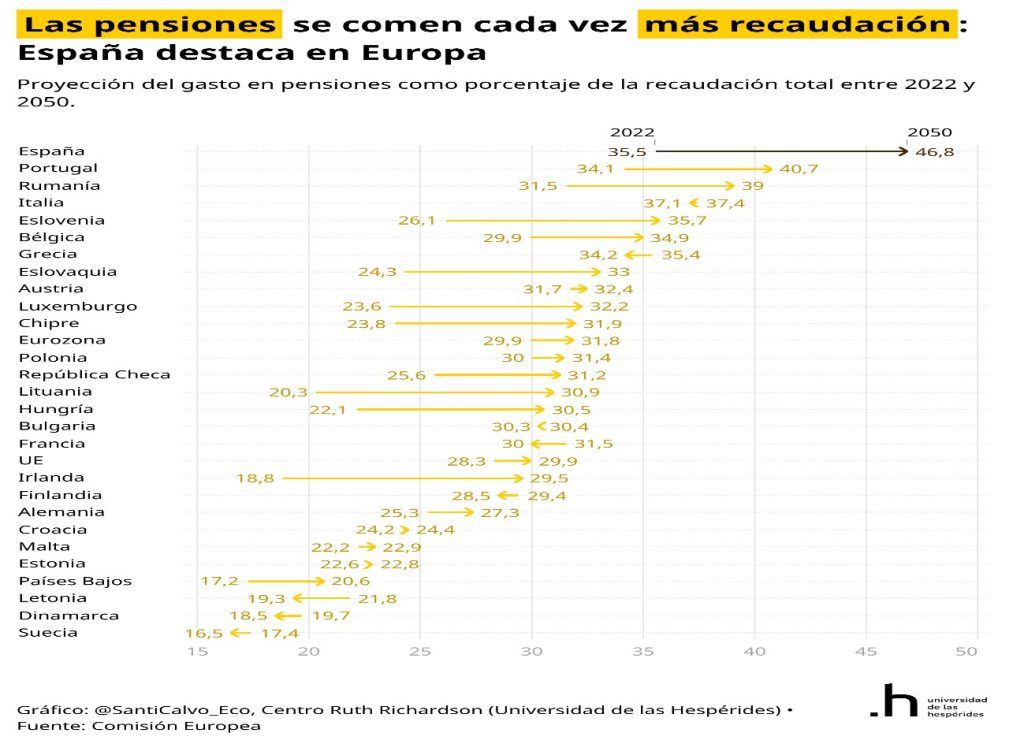

¿Define todo esto una base económica buena? La respuesta es que no y señala distorsiones importantes en el campo laboral y un crecimiento de la renta resultante que dependen en gran medida de la deuda y el déficit público, dado que las pensiones se pagan a base de transferencias y créditos del Estado que a su vez debe endeudarse para poder abordar sus obligaciones.

Los resultados son todavía más llamativos si se considera que en este periodo llegaron a España 1,5 millones de habitantes, de los que 250.000 eran irregulares. Por consiguiente, la fuerza de trabajo registró un impulso extraordinario, histórico y a pesar de ello el peso de los salarios en el conjunto de la formación de la renta disminuyó cuatro puntos porcentuales, dando un signo claro de la vinculación de la inmigración a la baja productividad y a su consecuencia, los bajos salarios. Se crece en fuerza de trabajo, pero no en renta per cápita.

El factor clave en todo esto es la productividad: En 2024, la productividad española representaba el 64,6% de la de Alemania, el 67% de la de Francia y el 88,6% de la de Italia, lo que muestra que, aunque ha habido mejoras, persiste una brecha significativa respecto a los principales países europeos.

La productividad española entre 2020 y 2024 ha mostrado una evolución positiva, aunque moderada y con diferencias según el indicador utilizado:

Productividad por hora trabajada: En 2024, creció un 1,3% respecto al año anterior, acumulando una ganancia del 2,5% frente a los niveles previos a la pandemia (2019). El crecimiento fue especialmente intenso en el primer semestre de 2024, aunque se desaceleró ligeramente en el último trimestre.

Productividad por persona ocupada: El avance fue del 1% en 2024.

Productividad total de los factores (PTF): Creció un 1,8% interanual en el cuarto trimestre de 2024, aunque este dato es inferior al trimestre anterior, manteniendo una tendencia positiva a lo largo del año. El crecimiento de la PTF fue especialmente fuerte en actividades financieras y el sector primario, más moderado en servicios y manufacturas, y negativo en energía y construcción.

El aumento de la productividad se ha apoyado en la mejora de la eficiencia productiva, la digitalización, el crecimiento del empleo (especialmente de inmigrantes y trabajadores con mayor nivel educativo) y una ligera mejora en inversión en I+D y capital humano. Sin embargo, la industria sigue estancada y la agricultura no ha recuperado niveles previos a la pandemia.

En resumen, la productividad en España entre 2020 y 2024 ha mejorado, pero el ritmo sigue siendo insuficiente para cerrar la brecha con las economías más avanzadas de Europa, y persisten retos estructurales en sectores clave.

Las pensiones ya igualan a todas las rentas no laborales. ¿Quién sostiene esto? #DéficitPúblico #Economía #España Compartir en X