Cuando un europeo visita China con ojos occidentales, a menudo cae en la tentación de buscar lo que ya conoce: rascacielos, trenes de alta velocidad, masas urbanas y una eficacia administrativa que parece militar.

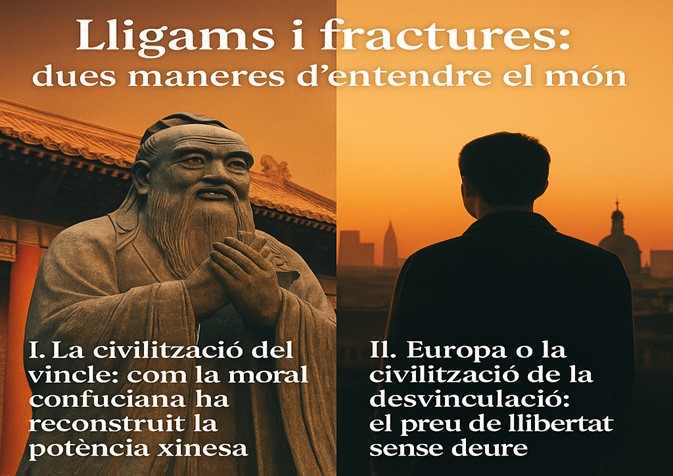

Pero tras esta fachada de modernidad late otra fuerza, más antigua y menos visible: una idea del mundo que entiende al ser humano como parte de un tejido de relaciones. En esa visión, nadie existe solo. Cada gesto, cada palabra, cada decisión está insertada en una red de deberes y reciprocidades. Es lo que los clásicos confucianos llamaban ren, la humanidad que se despliega solo en relación con los demás.

A diferencia del individualismo europeo, que tiende a imaginar la libertad como separación, la tradición china entiende la libertad como una integración.

Ser libre no es librarse de los vínculos, sino vivirlos con medida y rectitud. La persona virtuosa —el junzi— es aquella que sabe armonizar su corazón con el orden de la comunidad. En este sentido, la moral no es una norma externa que impone límites, sino el mismo espacio en el que la persona se realiza. Puede parecer un pensamiento alejado de la China actual, llena de tecnocracia y vigilancia digital, pero en el fondo es el hilo subterráneo que da sentido a su cohesión.

La máquina china puede parecer un milagro de ingeniería política, pero su motor es moral.

El poder se concibe, en teoría, como una forma de ejemplaridad. El gobernante ideal no es quien impone la ley, sino quien inspira respeto. Gobierna por la virtud (de), no por el castigo. Este principio, repetido durante siglos, sobrevive hoy transformado en una meritocracia tecnocrática donde la legitimidad deriva de la competencia y de la idea –más o menos real– que quienes mandan han demostrado mérito y disciplina. Incluso el Estado comunista, que se presenta como hijo de Marx, ha terminado recurriendo al viejo lenguaje confuciano: orden, deber, armonía.

Esta continuidad cultural explica que China haya podido modernizarse sin perder por completo su nervio moral. No ha sido necesario romper con el pasado para construir el futuro. La familia sigue siendo la unidad económica básica, la institución más fiable, la escuela de la paciencia y del sacrificio. Los padres ahorran para los hijos, los hijos trabajan para honrar a los padres, y esta cadena de deberes mutuos genera un capital social que va mucho más allá del dinero. Es en ese punto donde el confucianismo se muestra más práctico que teórico: convierte la virtud en infraestructura invisible.

A diferencia del capitalismo europeo o americano, nacido del deseo de emancipación y ganancia personal, el capitalismo confuciano se articula en torno a la confianza y la continuidad.

El éxito no es una explosión, sino una acumulación. Las empresas familiares, la lealtad a largo plazo, la paciencia inversora: todo esto forma parte de una misma gramática moral. Los economistas le llaman “capital social”, pero los antiguos ya lo llamaban simplemente li, el conjunto de ritos y formas que dan orden a la vida colectiva. Es este orden el que permite a China sostener planes de décadas donde Europa apenas piensa a cuatro años vista.

También existe, evidentemente, un precio. El vínculo puede ser protector, pero también asfixiante. Cuando el deber precede al derecho, la libertad queda sometida a una moral común que puede convertirse en instrumento de control.

La armonía puede esconder silencios, y la disciplina, miedo. Quienes viven en China saben que la obediencia sigue siendo una virtud política, y que el poder, por muy virtuoso que se proclame, siempre desconfía de la disidencia. Sin embargo, el milagro es que ese orden moral, aunque vigilado, funciona: da cohesión, da confianza, da sentido. Y esto, en un mundo roto, ya es mucho.

Quizás el secreto de China es que no ha querido ser del todo moderna. Ha sabido vestir de tecnología un alma antigua. En lugar de destruir la tradición, la ha reordenado. Donde Europa vio superstición, ella ha visto disciplina. Donde nosotros vemos jerarquía, ellos ven continuidad. Y es precisamente esa fidelidad a una idea del vínculo —esa fe en la relación como fundamento— lo que le ha permitido atravesar revoluciones, guerras y décadas de hambre sin deshacerse del todo.

Mirada desde Europa, esta estabilidad puede parecer conformismo. Pero hay cierta humildad inteligente en la forma china de entender el progreso: no consiste tanto en cambiar el mundo como en mantenerlo en equilibrio. Es una modernidad sin rotura, un progreso que se expresa como restauración. Quizás por eso, cuando Occidente habla de crisis moral, China habla de armonía; cuando nosotros discutimos de derechos, ellos hablan de deberes; y mientras nosotros buscamos el yo, ellos buscan el orden.

No es que un modelo sea mejor que el otro. Es que parten de preguntas distintas.

China se pregunta cómo mantener la coherencia de un cuerpo colectivo; Europa, cómo preservar la libertad de un alma individual. Y en esa diferencia está, quizá, la clave del siglo XXI. Las naciones no se enfrentan solo con armas o con mercados, sino con visiones de lo que significa ser humano. Y la visión china, con todos sus riesgos y rigideces, parece ofrecer hoy una respuesta más sólida que nuestra dispersión moral.

No sabemos si ese equilibrio es sostenible. Ninguna civilización puede vivir eternamente de la virtud sin caer en el dogma, ni de la disciplina sin que se agote la creatividad. Pero tampoco ninguna puede sobrevivir sin un principio de orden. Quizás lo que China nos recuerda, sin querer, es que la modernidad no consiste en deshacer los lazos, sino en redescubrir su sentido. Y que la libertad, sin deber, es tan frágil como un hilo de agua en medio del desierto.

China no sólo fabrica productos; fabrica sentido. #Confucianismo #China #CulturaDelVinculo Compartir en X