Con las familias monoparentales ocurre lo mismo que con otros fenómenos sociales de nuestro tiempo. Primero, se niega la evidencia de que sus consecuencias son negativas para sus miembros. Después, cuando la realidad se vuelve innegable y necesita una respuesta, se pasa a normalizarlas, es decir, convertirlas en un modelo equivalente a otros existentes, con el objetivo de evitar lo que se considera una discriminación. Sin embargo, la verdadera discriminación consiste en tratar como iguales cosas que son distintas, y en este caso nos referimos al modelo de familia.

Una vez asumido su carácter modélico, el siguiente paso es dotarlas de recursos públicos con cargo al presupuesto, es decir, a las aportaciones de todos los ciudadanos, para compensar sus problemas. Este esquema presenta numerosos inconvenientes.

El primero de ellos es el origen de una familia monoparental. Exceptuando un grupo muy pequeño que trataré más adelante, este tipo de familia suele ser el resultado de una ruptura familiar o de una relación en la que la mujer, con un extraordinario valor, ha decidido tener un hijo pese a la ausencia o abandono de su pareja.

Hace quince años, a principios de siglo, no era correcto afirmar que los hijos de estas familias sufrían condiciones adversas que repercutían en su rendimiento escolar y aspectos no cognitivos de su desarrollo personal. La ausencia de la figura paterna —más frecuente que la materna— representaba un handicap objetivo importante. Sin embargo, en una época en la que la ruptura y el divorcio eran vistos como signos de progreso, estos resultados negativos no encajaban bien en el discurso dominante.

Hoy, esto ha cambiado. Se acepta que la diferencia es notoria en muchos aspectos. Por ejemplo, las familias monoparentales son más propensas a situaciones de pobreza o riesgo de pobreza. Según las pruebas PISA, sus resultados escolares son significativamente inferiores. El peor escenario es cuando faltan ambos progenitores, donde la tasa de repetición escolar en primaria alcanza el 50% Si falta la madre, la cifra desciende al 33%. Si falta el padre, la madre suele cumplir mejor su función educadora y la repetición se reduce al 16%. Mientras que, en familias con ambos padres, la tasa es del 12%.

Estas cifras son claras: el rendimiento escolar, que es ya deficiente en España, guarda relación directa con la estabilidad de la pareja. Por tanto, las políticas que favorezcan el mantenimiento de este vínculo tendrían un efecto positivo no sólo en el rendimiento escolar, sino también en el coste económico de la enseñanza. Sin embargo, contemplar servicios que ayuden a evitar rupturas o fomentar la reconciliación no es políticamente correcto. España y sus comunidades autónomas están entre las que menos invierten en esta materia en Europa Occidental, y los resultados están a la vista.

Otra consideración es que no debe equipararse el modelo natural de familia, formado por un matrimonio y sus hijos, con otros tipos de familia resultantes de situaciones particulares. Por la misma lógica, no deben equipararse las familias numerosas con las monoparentales. Las familias, por lo general, deberían recibir ayudas universales en función del número de hijos, por su aportación positiva a la sociedad. Las familias numerosas, en particular, deberían ocupar un lugar destacado en este régimen de ayuda.

Una cuestión muy diferente es la asistencia social dirigida a familias con dificultades específicas. En ese caso, las ayudas no obedecen a una contrapartida por su aportación, sino a una necesidad social. Las familias monoparentales deben recibir suficiente apoyo para cubrir sus problemas, pero con carácter específico y no universal. Aquí no se trata sólo de una cuestión de dinero, sino de concepto: en un caso, las familias reciben una prestación por su aportación; en el otro, una ayuda para evitar que queden atrás.

Pero esto sólo se aplica cuando la ausencia de uno de los progenitores es el resultado de un proceso involuntario, no de una decisión deliberada. No puede exigirse que la sociedad cargue con el peso de decisiones que, desde el principio, se sabe que serán adversas para sus miembros. Esto no es justicia social, sino abuso.

Un caso particular es el de la Asociación de Madres Solteras por Elección. Este pequeño grupo dentro de las familias monoparentales postula, por un lado, el derecho a tener un hijo sin pareja y, por otro, el derecho a recibir ayudas públicas para no ver mermadas sus posibilidades. Sin embargo, la sociedad no puede asumir el coste de decisiones ideológicas. Estas mujeres son libres de no querer pareja y querer a un hijo, aunque esto también sea discutible moralmente, pero deben asumir su responsabilidad económica, no trasladarla a los demás. Si eligen, que asuman su responsabilidad, y si esto afecta negativamente al niño, la conclusión es muy clara: no pueden tenerlo.

La contradicción se vuelve más evidente cuando, mientras las políticas públicas apoyan estas elecciones, las mujeres que, pese a las dificultades, deciden tener un hijo después de un embarazo inesperado no reciben apoyo público alguno no sólo no fomentan la maternidad, sino que promueven lo contrario: el aborto.

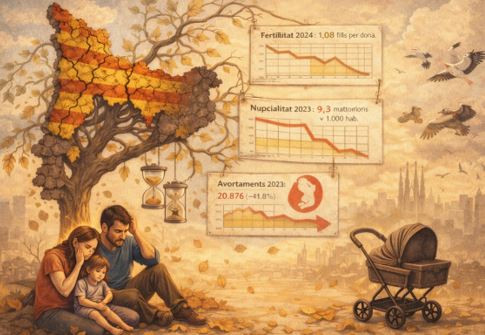

Mientras, la natalidad en España se desploma, y la visión política dominante sueña con reemplazar a los hijos que no nacen con adultos llegados de otros países. Sin embargo, esta estrategia ignora los efectos negativos de la descapitalización humana en los países de origen y la menor productividad del capital humano importado. Este camino nos condena a un futuro donde será cada vez más difícil mejorar la renta personal y, por tanto, la prosperidad de las personas y las familias. Un futuro de una población muy vieja, servida por inmigrantes. Éste es un pésimo diseño de futuro.

1 comentario. Dejar nuevo

Interesante, gracias.

https://laborconsulting-abogados.com/