A veces, la historia no da un portazo: simplemente cambia el sonido del engranaje. La Revolución Industrial lo hizo con humo y carbón; la digital, con bits y algoritmos. Hoy, la inteligencia artificial murmura una revolución más silenciosa, pero quizás más definitiva: la sustitución del pensamiento humano.

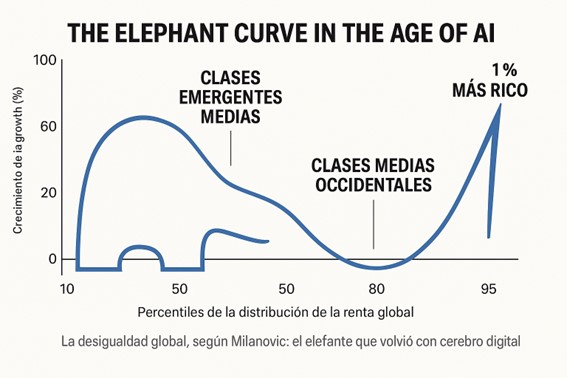

Branko Milanovic, economista serbio nacido en Belgrado y educado en el Banco Mundial, lleva media vida observando cómo se reparte el pastel del progreso. No es un hombre de consignas, sino de curvas y datos. En su ya célebre “curva del elefante” —esa línea que muestra cómo la globalización elevó a millones de asiáticos y hundió a buena parte de las clases medias occidentales—, dibujó el rostro invisible de la desigualdad global. Ahora, frente a la irrupción de la inteligencia artificial, vuelve a levantar la vista del gráfico y pregunta: ¿quién se quedará con los frutos de esta nueva máquina?

Porque el problema, advierte Milanovic, no es técnico, sino distributivo.

La historia económica puede resumirse en una sola frase: cada máquina que ahorra trabajo humano transfiere poder del trabajador al propietario del capital.

El telar mecánico, la cadena de montaje, el ordenador personal, la IA… Todos son eslabones de una misma cadena que convierte la inteligencia humana en una variable prescindible.

Donde antes se reemplazaban manos, ahora se reemplazan profesiones enteras

La novedad no está en el proceso, sino en su alcance. La IA no solo sustituye brazos, sino también mentes. Donde antes se reemplazaban manos, ahora se reemplazan profesiones enteras: abogados, periodistas, contables, programadores. Pero el reparto del ingreso no cambia: los beneficios se concentran arriba, donde habita el capital.

tres de cada cuatro personas viven solo de su salario. Y si las máquinas reemplazan el salario, ¿qué queda?

Los datos que cita Milanovic son tan fríos como una hoja de balance: el 77 % de los hogares en economías avanzadas no tiene ningún ingreso de capital financiero o productivo. Eso significa que tres de cada cuatro personas viven solo de su salario. Y si las máquinas reemplazan el salario, ¿qué queda? Nada, salvo mirar cómo los dividendos crecen en otra parte.

Milanovic no se abandona al fatalismo. Sabe que el capitalismo es plástico, que ha sobrevivido a guerras, crisis y revoluciones adaptando sus instituciones. Pero para sobrevivir a la era de la inteligencia artificial, dice, hará falta un rediseño político tan audaz como lo fue el Estado del bienestar en el siglo XX.

Propone tres vías. Ninguna es nueva, pero todas son urgentes.

Primera, democratizar la propiedad del capital.

Extenderla como si fuera electricidad. El autor recuerda los planes de propiedad de acciones para empleados (los ESOPs norteamericanos) o los fondos de pensiones que invierten en empresas productivas. No funcionaron mal, pero fueron tímidos. Si los directivos pueden recibir acciones, ¿por qué no los trabajadores? Si el Estado incentiva fiscalmente el ahorro financiero, ¿por qué no incentivar también la participación accionarial?

Segunda, gravar de verdad los ingresos del capital.

En Estados Unidos, el impuesto marginal sobre la renta laboral ronda el 24 %, pero las rentas del capital tributan al 15 %. Para los más ricos, la brecha es aún mayor. Milanovic llama a esto “aristocracia fiscal”: una casta que ya no necesita heredar títulos, porque hereda participaciones.

Tercera, poner límites a la especulación improductiva.

No se trata de prohibir la innovación, sino de distinguir entre el riesgo creador y la ruleta digital.

Criptomonedas, derivados, apuestas financieras que mueven millones sin crear nada tangible: Milanovic las define como “loterías de desigualdad”.

Adam Smith ya lo había dicho en 1776: “Cuanto mayor la lotería, más perdedores produce”.

No se trata de nostalgia agraria, sino de sentido común económico.

La IA no está diseñando un futuro sin trabajo; está diseñando un futuro sin trabajadores que puedan comprar los productos que las máquinas fabrican.

El diagnóstico es incómodo, porque implica que el progreso tecnológico, si no se regula, no conduce al bienestar colectivo, sino a la concentración patrimonial. La IA no está diseñando un futuro sin trabajo; está diseñando un futuro sin trabajadores que puedan comprar los productos que las máquinas fabrican.

De ahí la paradoja moral del capitalismo digital: cuanto más eficiente se vuelve, menos gente necesita; y cuanto menos gente necesita, menos sostenible es políticamente. La máquina que libera del esfuerzo termina generando nuevas servidumbres.

Milanovic no pide un retorno al ludismo ni una barricada contra el progreso. Pide inteligencia colectiva. Políticas que repartan la propiedad, que cobren a los que más ganan del capital y que no teman prohibir lo que destruye más de lo que crea. Una combinación flexible, “en distintas proporciones según el momento”, dice, capaz de evitar que la desigualdad rompa el contrato social.

No hay romanticismo en su propuesta, solo pragmatismo: si no se distribuye el poder del capital, la IA será el mayor multiplicador de desigualdad de la historia. Y el elefante de su curva —aquel que simbolizaba el ascenso de Asia y el estancamiento de Occidente— podría volver con otro perfil: una trompa corta para los pobres, un lomo hinchado para los rentistas y una cabeza enorme para la élite tecnológica.