En un artículo reciente en Social Europe, el politólogo polaco Bartosz Rydliński lanza una advertencia de aquellas que hay que leer dos veces para entender toda su gravedad: «en este contexto, la crisis de la vivienda no trata solo de techos y alquileres, trata del futuro mismo de la democracia.» ( Europe’s Housing Crisis Threatens the Foundations of Democracy , Social Europe, 2025)

Rydliński recuerda que la crisis de la vivienda sacude hoy el corazón del Viejo Continente y cuestiona la legitimidad de su modelo social: ¿cómo puede ser —se pregunta— que los gobiernos europeos más ricos de la historia sean incapaces de hacer lo que los gobiernos mucho más pobres del período de posguerra consiguieron? Ellos construyeron millones de viviendas asequibles; nosotros, en cambio, hemos abandonado la función pública de garantizar techo y dignidad, delegándolo en el mercado.

Pero si la crisis europea es grave, la de España es sencillamente demoledora.

Y la pregunta sobre el porqué tanta carencia de capacidad del gobierno, hoy que nada en la abundancia económica en comparación con los gobiernos de la posguerra, toma una dimensión mucho más polémica porque se trata del franquismo.

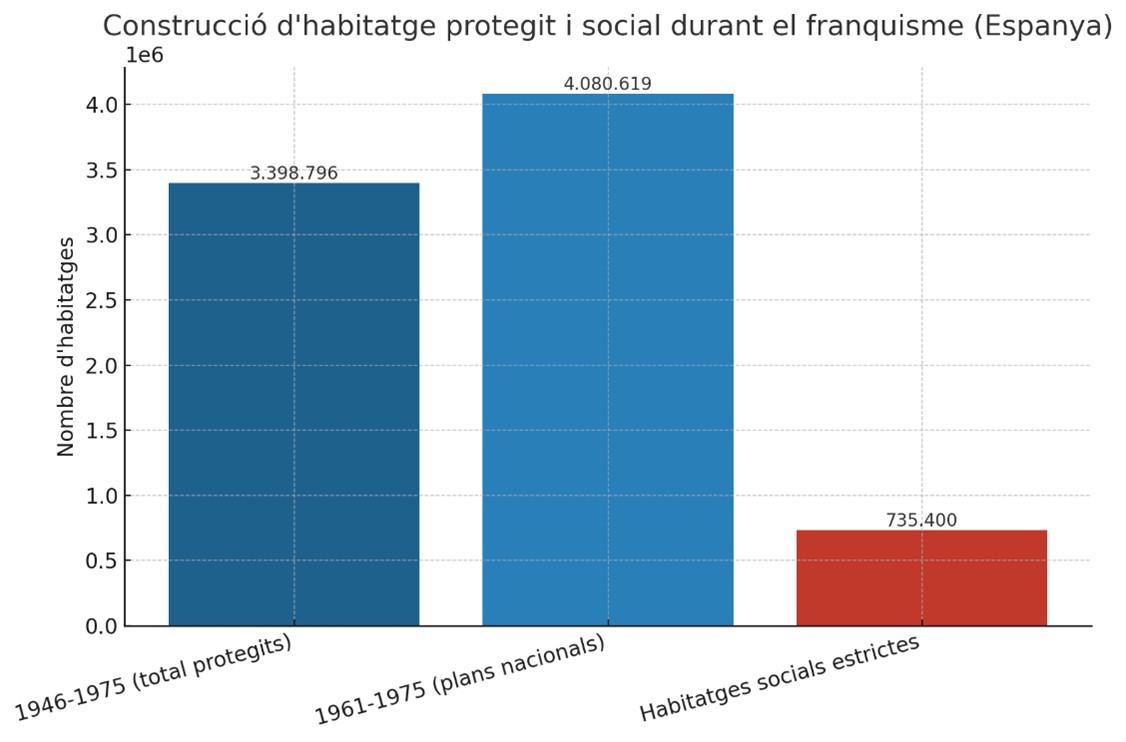

Entre 1946 y 1975, España construyó unos 3,4 millones de viviendas protegidas, de las que solo unas 735.000 pueden considerarse sociales. Entre 1961 y 1975 se levantaron más de 4 millones de viviendas, duplicando el parque residencial del país. El impacto fue enorme, pero desigual

Entre 1961 y 1975, correspondiente al II y III Plan Nacional de la Vivienda, se construyeron aproximadamente 4.080.619 viviendas, según fuentes oficiales y de prensa del régimen. Sin embargo, esta cifra incluye todo tipo de promociones protegidas, no necesariamente solo las destinadas a familias con pocos recursos. Pero ya querríamos algo equivalente en nuestros días.

Si se consideran solo las viviendas sociales estrictas, destinadas a familias en situación precaria, la cifra se sitúa en unas 735.400 viviendas construidas en todo el período.

El principal organismo responsable fue el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), creado en 1939, que coordinó los diversos planes y ayudas. Se impulsaron diferentes modalidades de viviendas protegidas: bonificables, de renta limitada y de renta mínima, bajo planes de “urgencia social” y programas sindicales. La Obra Sindical de la Hogar, a partir de 1954, tuvo un papel destacado, promoviendo decenas de miles de viviendas anualmente.

Entre 1960 y 1980 , el número total de viviendas familiares en España se duplicó, pasando de 7,7 millones a 14,7 millones, gracias a la combinación de construcción pública y privada.

Las viviendas sociales tenían calidad y dimensiones muy variables; a menudo se priorizaban familias numerosas o trabajadores industriales. El acceso dependía de factores laborales y familiares, y no faltaron casos de favoritismo y corrupción en las adjudicaciones.

A pesar de su naturaleza autoritaria, el franquismo protagonizó el período de mayor construcción de vivienda protegida del siglo XX en España. Sin embargo, solo una parte —alrededor de un 15-20% del total, según criterios actuales— puede calificarse como verdadera vivienda social.

Este esfuerzo transformó el paisaje urbano y permitió el acceso al hogar a millones de familias de origen rural, aunque muchas promociones carecían de calidad y servicios.

Las comparaciones son odiosas pero útiles. Vamos a lo que ocurre actualmente.

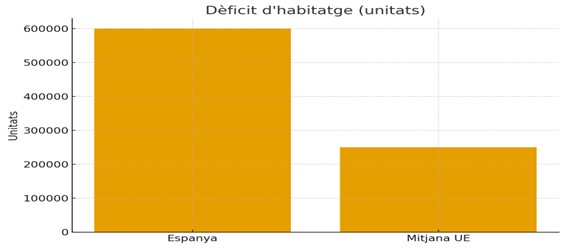

El agujero estructural: 600.000 viviendas que no existen

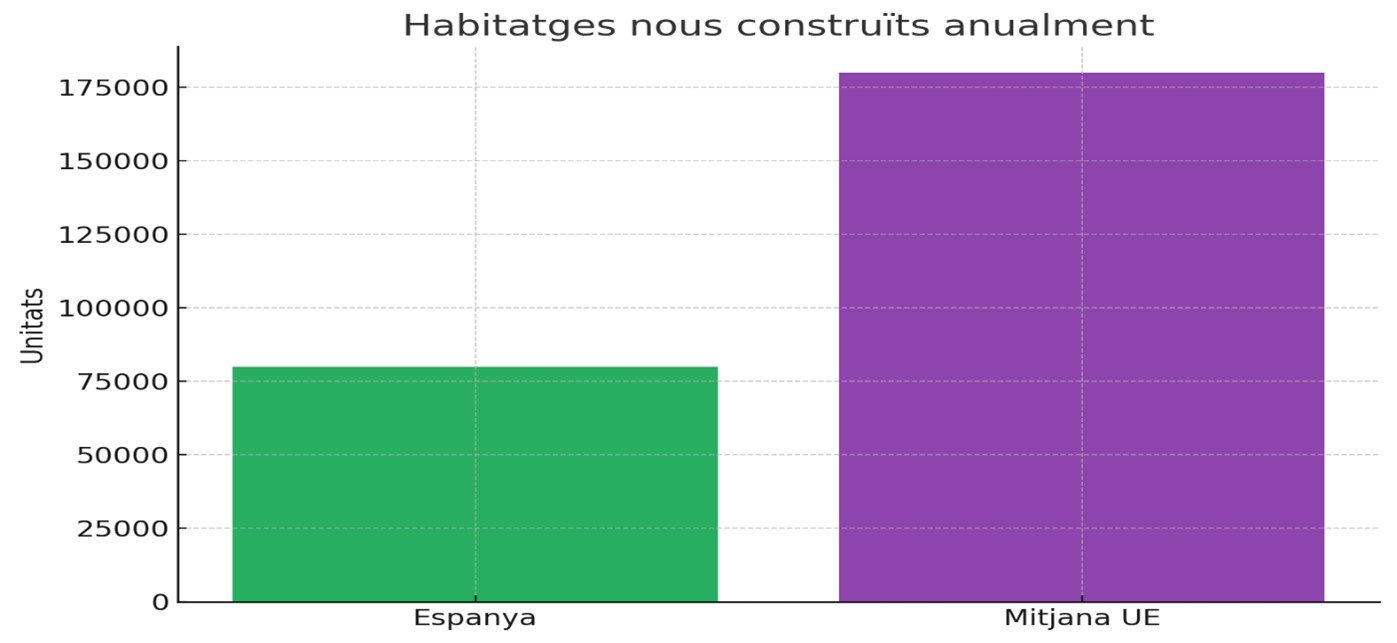

Según estimaciones del Banco de España y de recientes informes de la Comisión Europea, el país arrastra un déficit estructural de unas 600.000 viviendas, mientras que algunas fuentes elevan la cifra hasta 700.000. A esto se le añade una necesidad anual mínima de entre 150.000 y 200.000 nuevos hogares para estabilizar el mercado, pero la realidad es tozuda: no se construyen ni la mitad.

Las consecuencias son devastadoras. El precio del alquiler ha aumentado más de un 40% en siete años, las hipotecas se han encarecido, y una generación entera de jóvenes queda condenada a la dependencia familiar. Las grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla- concentran una presión inmobiliaria comparable a la de capitales como París o Berlín, pero sin el apoyo de un parque público que atenúe el impacto.

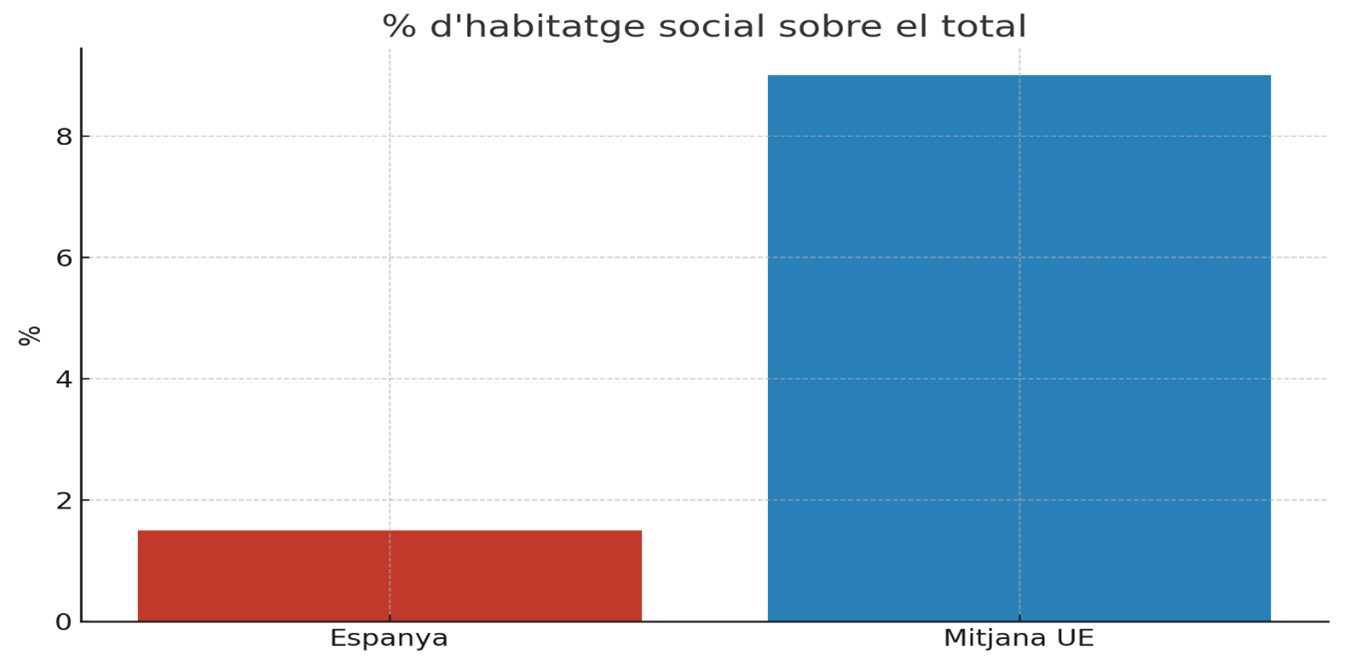

Mientras Europa reconoce la vivienda como un pilar de la cohesión social, España está a la cola en vivienda social, con un miserable 1,5% del parque total, frente al 9% de media europea. El resultado es un mercado salvaje en el que el derecho a la vivienda es una ficción constitucional.

Sánchez y las promesas de humo

Pedro Sánchez ha hecho de la vivienda un eslogan recurrente. Ha anunciado sucesivos planes de miles de pisos públicos, ha prometido activar suelo militar, ha hablado de la «mayor apuesta de vivienda social de la democracia». Pero, según los datos reales, no ha pasado de construir unos pocos miles de unidades en más de siete años de gobierno.

Los proyectos anunciados a bombo y platillo –como las 183.000 viviendas de alquiler asequible– se han convertido en cifras virtuales, sin fundamento presupuestario ni ejecución real. El balance es claro: la política de vivienda española es una operación cosmética, no una estrategia.

A diferencia de la posguerra europea, las administraciones no tienen hoy la voluntad ni el sistema institucional para impulsar grandes planes públicos. Las competencias se dispersan entre ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, mientras que los promotores privados —únicos actores reales del mercado— trabajan por la rentabilidad, no por la necesidad social.

Inmigración y explosión demográfica: el próximo choque

Como si todo esto fuera poco, se le añade un factor demográfico que multiplica el problema: la inmigración.

Las proyecciones para 2025 indican que España recibirá 600.000 personas nuevas, frente a las 400.000 previstas inicialmente. En términos netos, esto significa que entre 2024 y 2025 el país habrá crecido en 1,1 millones de habitantes.

En un país con déficit de vivienda, esa llegada masiva equivale a una presión brutal sobre los precios, la demanda de servicios básicos y la cohesión social. La ecuación es explosiva: más población + menos vivienda + gobierno ineficiente = bomba social.

El Estado se muestra complaciente, cuando debería estar planificando con urgencia un sistema de política residencial integral, con coordinación entre migración, urbanismo y protección social.

El reflejo europeo: cuando la vivienda amenaza a la democracia

Volviendo a Rydliński, su tesis está clara: «La cuestión ya no es si la crisis de la vivienda remodelará nuestra política, sino si la democracia sobrevivirá la transformación.»

Y es ahí donde España puede ser la vanguardia de un fracaso colectivo. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones no le garantizan ni siquiera un techo, el contrato social se rompe. Y cuando este contrato se rompe, el espacio eléctricamente vacío lo llenan el populismo y el resentimiento.

La vivienda, como en el pasado lo fue el trabajo o la salud, es el termómetro de la legitimidad democrática. Si no se garantiza un techo digno, la promesa democrática se vacía de contenido.

Quizás la democracia no caerá por falta de votos… sino por falta de casas. #Europa #CrisiVivienda Compartir en X