Barcelona y su área metropolitana acumulan problema tras problema, crisis tras crisis. Nos hemos acostumbrado, hemos aprendido a convivir con el desbarajuste, mientras el gobierno Collboni responde con propaganda y anuncios de un futuro siempre prometido y nunca real. Navegamos en un barco sin capitán ni piloto, en una continuidad descolorida de las políticas de Ada Colau.

La degradación avanza imparable. No solo hablamos de la pobreza creciente, sino también de la desaparición del orden y del espacio público.

El caso paradigmático es la famosa «manzana Colau» de San Antonio, convertida en una pesadilla de incivismo, drogas y miseria, hasta el punto de que el consistorio se ha visto obligado a retirar el mobiliario urbano que él mismo había instalado. Lo que Goya dejó escrito —“el sueño de la razón produce monstruos”— se ve superado por el sueño de la imaginación sin razón: el urbanismo de Colau, más imaginativo que razonado, ha producido auténticas monstruosidades, y lo que quería prefigurarse como un área de “picnic urbano” ha quedado transformado por la pobreza que aflora en Barcelona.

Este extremo del Eixample, atrapado entre Poble-sec (otra zona degradada por la combinación de inmigración masiva y ocio) y el Raval, se derrumba poco a poco. El único freno es el altísimo precio de la vivienda, que impide aún mayor degradación, pero la realidad es tozuda: barrios que pierden su entramado social.

La degradación afecta incluso a espacios emblemáticos, como el entorno de la Biblioteca Nacional de Cataluña, convertido en campamento de exclusión y mercado de droga a cielo abierto. Una presencia más constante de la Guardia Urbana podría frenar la situación, pero estos agentes, aunque siempre se nos prometen «más y más plazas», siguen desaparecidos del espacio público.

El desequilibrio turístico agrava el problema. La Sagrada Familia registra 22 millones de visitantes anuales —¡casi tres veces la población de Catalunya!— pero solo 5 millones llegan a pisar el templo. El resultado es un barrio colapsado con 41 tiendas de subvenir en pocos metros de calle y una vida vecinal imposible. Collboni observa, impotente, incapaz de definir ni ejecutar soluciones. Y que decir de la degradación del emblemático parque de la Ciutadella.

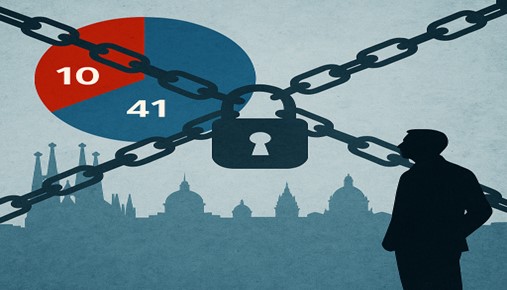

Su gran lastre es la debilidad política: gobierna con solo 10 concejales sobre 41. Esto le condena a la inacción, a un gobierno de gestos y propaganda. Luego todavía se atreven a advertir que «la democracia está en riesgo»: la primera amenaza a la democracia es gobernar sin el apoyo real de la mayoría, aferrándose a pactos de despacho y mecanismos opacos. Los gobiernos que no pueden sumar mayorías deberían marcharse, y punto.

La ciudad también arrastra la larga historia de las barbaridades urbanísticas. Los famosos «metros cuadrados voladores», que permiten trasladar edificabilidad de un lugar a otro, han dejado monstruos legales como el antiguo Corte Inglés de Diagonal, hoy reconvertido en centro comercial y de oficinas con escaso éxito.

El caso más reciente es el del cine Comedia, con una edificabilidad multiplicada para albergar un museo Thyssen. Todo ello, una demostración de la lógica perversa de que el fin justifica los medios, aunque destroce el orden de la ciudad.

Mientras, Barcelona es una inmensa maraña de obras públicas mal planificadas: Muntaner, el túnel de la Rovira, Urgell, las Ramblas… Un caos que se suma a genialidades incomprensibles como la entrada a la ciudad por Francesc Macià, el carril bici absurdo de Vía Augusta o el semáforo eterno de Glòries. Moverse por Barcelona es una tortura, un peaje de tiempo y dinero que paga el ciudadano. El turismo no sufre, los teletrabajadores tampoco, pero el resto sudamos la factura del desorden Collboni.

Lo que el Ayuntamiento olvida sistemáticamente es que sus decisiones tienen un coste directo sobre las economías privadas.

Y aún queda el capítulo más simbólico: la liquidación de las tradiciones cristianas y populares. Collboni se ha convertido en el alcalde que, por primera vez desde la Guerra Civil, ha suprimido el pesebre municipal de la plaza Sant Jaume. Un paso que ni Colau se atrevió a dar. También ha mantenido fuera del programa oficial la misa de la Mercè, fiesta mayor de la ciudad, y ha avalado un cartel de fiestas que incluso el Arzobispado ha denunciado por ridiculizar a la Virgen.

Un alcalde que menosprecia las tradiciones de Barcelona en el momento más grave de despersonalización y vulgarización de la ciudad no es solo un mal gestor: es un peligro para su identidad. Barcelona es hoy un barco sin capitán, sin rumbo y sin orgullo.

Moverse por Barcelona es una tortura, un peaje de tiempo y dinero que paga el ciudadano. El turismo no sufre, los teletrabajadores tampoco, pero el resto sudamos la factura del desorden #Collboni Compartir en X