Todos los países prosperan o decaen en función de un conjunto de factores: el capital físico, público, financiero, el capital humano, el capital social y la mayor o menor eficiencia, eficacia e inclusividad de sus instituciones.

En el caso de Cataluña, el elemento constitutivo, el hecho diferencial que le ha dado impulso, le ha permitido ser y pervivir entre Francia y España castellana, dos estados de pasado imperial y que son grandes países desde muchos puntos de vista, es lo que técnicamente se llama capital social. El atributo que tienen en una medida variable las sociedades. A diferencia de los demás capitales, el social no es apropiable individualmente, o lo tiene la comunidad o no lo tiene nadie. Pero a semejanza de todos los demás capitales se puede producir y consumir, hacer de nuevo o destruirlos. El ya incierto «los catalanes, de las piedras hacen panes » es una vieja, pero excelente forma de definirlo.

Nuestros recursos naturales han sido escasos, como tan bien lo explica Pierre Vilar en una obra paradigmática «Cataluña en la España Moderna«. No hemos dispuesto de grandes recursos financieros como el Imperio Español, y nuestras infraestructuras y equipamientos o son un factor de estrangulamiento, y ésta sí que es una constante histórica, o han sido el fruto de la iniciativa privada, como el gran regadío del Urgell o el primer trazado de ferrocarril de Barcelona a Mataró, ambos realizados en el siglo XIX, como tantas otras innovaciones fruto del empuje de la burguesía. Y ese capital social es el que ha hecho posible un excelente capital humano, caracterizado después de las guerras continuadas, por una gran vocación por la herramienta y el trabajo, por el trabajo bien hecho, que traducido en términos actuales da lugar al emprendimiento.

El elemento básico de la sociedad catalana no ha sido el individuo, sino el hogar en su doble y complementaria dimensión de su casa física y familia. “No fueron los individuos los que se juntaron para constituir lo público y avenirse con los príncipes; fueron lógicamente los hogares”. Ésta es, en general, la fuente primigenia y diferencial de nuestro capital social. “Cataluña era ya entonces un encuentro de familias … Casa y familia, masía y tierra he aquí el poderoso enrejado de la subestructura catalana antes y después del siglo XIV, aun hasta nuestros mismos días ”. Y es esa infraestructura social la que hace posible la transmisión primaria del catalanismo como experiencia vivida, como tradición -es decir, transmisión-. La URSS se derrumbó porque el comunismo como ideología no podía tener transmisión familiar. El catalanismo ha pervivido por la razón opuesta. Hasta ahora.

Y la familia nos conduce a la nación. Si la Catalunya de hoy estuviera menos injertada del caos argentino y tuviera más en consideración el fundamento de la Tradició Catalana de Torras i Bages, iría mejor.

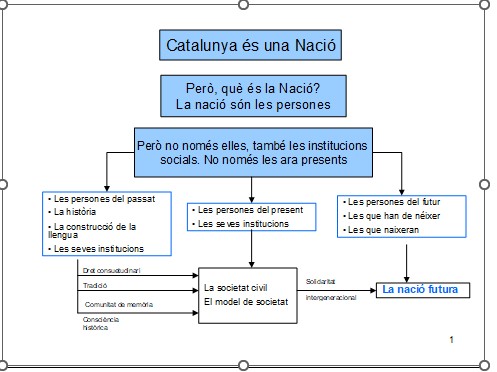

Empezando por la comprensión de nuestro hecho nacional. La nación son evidentemente las personas, pero ni mucho menos sólo ellas. La nación es por medio de sus instituciones sociales, y no sólo las de ahora. La nación se configura en las personas del pasado, la historia, la cultura y la lengua y las instituciones que las reúne. Todo esto en relación con el pasado significa la condición consuetudinaria del derecho, la tradición, la comunidad de memoria y, a través de ellas, la conciencia histórica, tanto personal como colectiva. De todo esto necesita la nación.

Son, por supuesto, las personas del presente y sus instituciones, que junto con todos aquellos elementos provenientes del pasado, configuran la sociedad civil y el modelo propio de sociedad. La nación también son las personas del futuro, las que deben nacer y las que aún deben ser concebidas y esta vinculación se establece por medio de la apertura y cuidado de la vida -la natalidad y educación de los hijos- y de la solidaridad intergeneracional. La previsión de padres y abuelos hacia los hijos y nietos, hasta la llegada del estado del bienestar; por mecanismos más complejos y colectivos hoy, que no deberían haber servido para desplazar la solidaridad intergeneracional de persona a persona en una medida tan extrema como la que hoy vivimos.

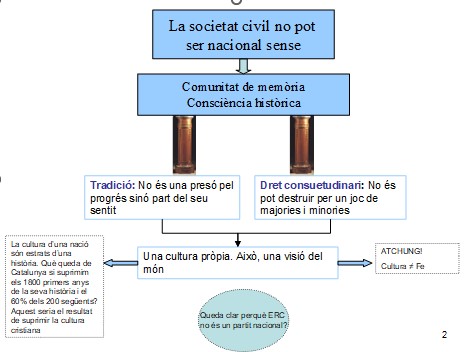

La sociedad civil no puede ser nacional si no reúne aquellos dos atributos citados, la comunidad de memoria y su consecuencia, la conciencia histórica. Es todo esto y no sólo la lengua aislada de su contexto, lo que configura una cultura propia. Ella es el resultado de los estratos de una historia de la que no puede prescindirse, especialmente cuando alguno de sus componentes es estructuralmente determinante. Es el caso de la aportación cristiana.

Sin ella no existe una cultura catalana: cristianismo entendido como expresión de una fe religiosa que da lugar a una concepción cultural, a la vez específica y universal. Por tanto, y como común denominador de la nación, el cristianismo como cultura.

Esta cultura cristiana no necesita para ser compartida, de la fe, sino de la tradición, la historia y el derecho y, por tanto, no implica ningún enajenamiento confesional. Por esa razón el laicismo de la exclusión religiosa es tan contrario a la concepción nacional, porque en su afán por suprimir el cristianismo de la vida pública, liquida también su manifestación cultural. Vetar los belenes navideños en la escuela, o cambiar los nombres de calles porque llevan nombre de santos, no es tanto una censura religiosa como cultural, porque esa práctica no es sólo manifestación de una fe religiosa, sino sobre todo fruto de una tradición que no necesita la fe para participar.

Noticia de Cataluña (5). Condiciones a cumplir por el catalanismo