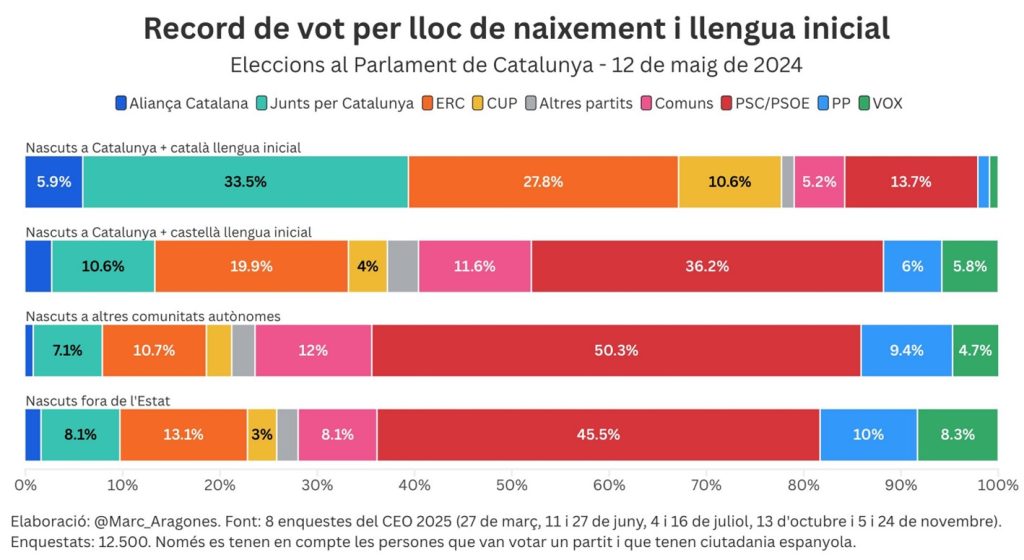

Un trabajo reciente de Marc Aragonès, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios de Opinión, ofrece una radiografía precisa del poder político actual en Cataluña. No es un estudio ideológico ni un panfleto: es una tabla de datos. Y, sin embargo, pocas cosas resultan hoy más subversivas que los datos cuando cuestionan los relatos establecidos.

La conclusión central es clara y difícilmente refutable: el PSC gana en Cataluña gracias al voto de personas nacidas fuera de Cataluña —tanto en el resto de España como en el extranjero— y gracias a los inmigrantes con derecho a voto. Sin esa base electoral, su papel político quedaría severamente limitado, probablemente lejos de la hegemonía que hoy exhibe.

Las cifras son elocuentes. Entre los nacidos en Cataluña con el catalán como lengua materna, el PSC obtiene solo un 13% del voto. Entre los nacidos en Cataluña con el castellano como lengua inicial, la cifra sube hasta el 36%. Pero el verdadero punto de inflexión aparece cuando miramos más allá: 50% de apoyo entre los nacidos en el resto de España y 45,5% entre los nacidos en el extranjero. Es ahí donde el partido tiene poder.

Esa realidad demográfica y electoral no es neutra. Condiciona, presiona y orienta la práctica política. No por mala fe necesariamente, sino por pura lógica de supervivencia democrática. Ningún partido actúa de forma sostenida contra los intereses -o las preferencias culturales- de su base electoral. Pretender lo contrario es ingenuidad o autoengaño.

De ahí se derivan preguntas inevitables. ¿Qué interés real puede tener un partido por la extensión de la lengua y la cultura catalanas si una parte sustancial de su electorado procede de vectores sociales y culturales que no solo no las comparten, sino que a menudo son indiferentes o incluso refractarios? ¿Cómo puede afrontar con mirada crítica el impacto de la inmigración sobre la cohesión social, lingüística y cultural del país a un partido que depende electoralmente de ese mismo flujo?

No se trata de señalar a individuos ni colectivos. Se trata de entender cómo la sociología del voto redefine los límites de lo posible. La lengua catalana, la cultura propia y el autogobierno —los pilares históricos del catalanismo— se encuentran hoy en una situación delicada no solo por factores externos o decisiones estatales, sino también porque una parte creciente de las élites dirigentes y de la población ha dejado de percibirlos como centrales. Ya no son vistos como bienes a proteger, sino como elementos opcionales, prescindibles o, en el mejor de los casos, ornamentales.

Ésta es, quizá, la novedad más inquietante del momento presente: por primera vez, la catalanidad no solo está amenazada desde fuera, sino relativizada desde dentro. Y esto no ocurre porque haya perdido valor intrínseco, sino porque ha perdido centralidad política. La política, en definitiva, es una economía de prioridades.

El panorama es aún más preocupante cuando observamos el otro lado de la ecuación.

Los partidos que, en teoría, podrían articular una respuesta más alineada con las necesidades objetivas del país —lengua, cohesión, autogobierno, continuidad cultural— aparecen fragmentados, enfrentados y atrapados en cálculos a corto plazo. Las luchas internas, los intereses de sigla y la incapacidad de construir un proyecto compartido han convertido estos espacios en actores políticamente ensimismados, incapaces de disputar la hegemonía real.

Así, Cataluña se encuentra en una situación paradójica: quienes gobiernan no tienen incentivos estructurales para defender con convicción la catalanidad, y quienes podrían hacerlo no consiguen gobernar ni condicionar de manera efectiva el rumbo del país. El resultado es una inercia suave pero persistente hacia la dilución cultural, presentada a menudo con el lenguaje amable de la convivencia, pero carente de proyecto de continuidad.

Los datos del CEO, leídos con honestidad intelectual, no condenan a nadie. Pero obligan a abandonar la comodidad del relato. Si la base electoral cambia, la política cambia. Y si la política cambia, también lo hace —lenta pero inexorablemente— la fisonomía de un país.

La pregunta decisiva no es si ese proceso es legítimo —lo es, en términos democráticos—, sino si es consciente. Porque solo lo que se hace conscientemente puede ser discutido, corregido o asumido colectivamente. Lo que avanza sin nombre, sin debate y sin conflicto aparente suele acabar siendo irreversible.

Si la base electoral cambia, la política cambia. Y si la política cambia, también lo hace —lenta pero inexorablemente— la fisonomía de un país. Compartir en X