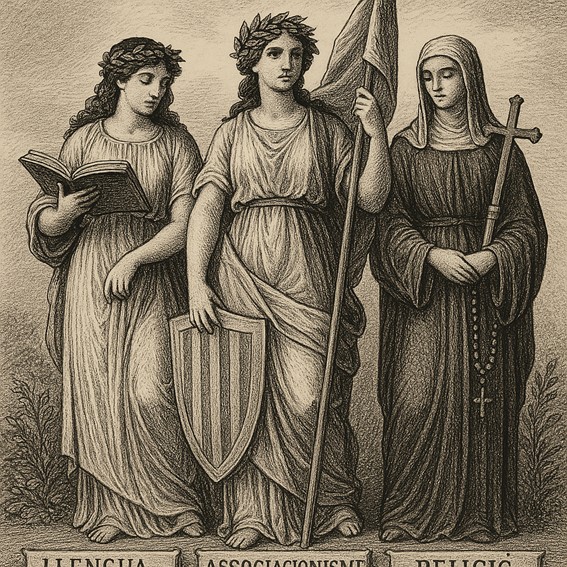

Cuando el episcopado catalán publicó, en 1985, el documento Raíces cristianas de Cataluña, parecía un texto pastoral; pero bajo esa forma había una propuesta de fondo: una filosofía moral de la pertenencia colectiva. Los obispos no escribían solo sobre fe, sino sobre identidad. En medio de un mundo secularizado y fragmentado, buscaban restituir un principio de unidad: la idea de que una comunidad -nación, pueblo, cultura- solo subsiste si conserva un sentido común de fondo. Ese texto, hoy, puede leerse no como una afirmación confesional, sino como una gramática cívica para repensar a Cataluña.

De las raíces religiosas a la conciencia civil

Lo que los obispos llamaban “raíces cristianas” puede traducirse, en términos seculares, como la necesidad de un horizonte compartido de sentido. La raíz no es una reliquia del pasado, sino la profundidad que da coherencia a una comunidad. En un tiempo de dispersión, la metáfora de la raíz sigue siendo fecunda: enraizarse significa encontrar la continuidad entre la memoria y el futuro, entre la identidad y la apertura. Esta idea, extraída del registro religioso, se convierte hoy en una propuesta política: sin un núcleo ético y cultural común, la nación se convierte solo en administración o sentimiento.

En este punto, la inspiración del documento episcopal sigue siendo útil. No se trataba —ni ahora se trata— de confundir religión y política, sino de entender que toda comunidad política necesita una dimensión moral y simbólica. La nación no es solo un hecho jurídico o económico, sino una forma de convivencia fundada en la confianza, la solidaridad y la memoria compartida. Sin estos vínculos, la política se reduce a gestión del poder, y la nación se convierte en un mercado de intereses.

La lección de Maritain: nación, sociedad política y estado

Aquí es donde la distinción de Jacques Maritain resulta decisiva. El filósofo francés, inspirador del personalismo comunitario, diferenciaba claramente tres órdenes: la nación, como comunidad histórica de cultura y lengua; la sociedad política, como espacio de convivencia y deliberación común; y el estado, como instrumento jurídico y administrativo al servicio de la sociedad. Confundirlos —advertía— es la fuente de muchas servidumbres modernas.

Aplicado al caso catalán, este esquema permite superar la falsa oposición que domina el debate desde hace años: o afirmar la nación catalana implica reclamar la independencia del Estado español, o reconocer el Estado español obliga a negar la realidad nacional de Cataluña. Con la mirada de Maritain, podemos romper esta dicotomía: Cataluña puede afirmar plenamente su identidad nacional sin necesidad de erigirse en estado soberano, siempre que España asuma una concepción plural de sí mismo y garantice una auténtica libertad colectiva.

La nación, entendida así, no es un aparato de poder, sino una comunidad de significados; un espacio de cultura, lengua y valores que se expresa históricamente en formas políticas diversas. El estado es un medio, no un fin. Y la sociedad política, el ámbito en el que se construye la convivencia y la lealtad compartida. Este modelo permite reconciliar identidad y ciudadanía, sin que ninguna de las dos asfixie a la otra.

La nación como comunidad moral

Esta visión conecta directamente con el espíritu de Raíces cristianas. Los obispos afirmaban entonces que «ser catalán» significaba participar de un horizonte ético, más que de un proyecto de poder. Trasladado al lenguaje civil, esto significa que la nación catalana puede ser entendida como una comunidad moral, definida por valores y responsabilidades compartidas, no por fronteras o soberanías.

El reto, hoy, es precisamente recuperar esa dimensión moral y cívica del catalanismo. Durante décadas, la política catalana se ha debatido entre el pragmatismo administrativo y el absoluto soberanismo. Uno ha olvidado la identidad; el otro, la realidad. Pero existe una tercera vía —no en el sentido político, sino filosófico— que consiste en afirmar la nación como proyecto ético y cultural dentro de una sociedad política plural. Una vía que también nos remite a la exigencia ética de Alasdair MacIntyre y el suyo, ¿Es el patriotismo una virtud?

Esa posición no equivale a renuncia. Requiere exigencia: exigir un Estado que reconozca y respete esa pluralidad, y una sociedad catalana capaz de ejercer su libertad cultural y política sin convertirla en dogma de independencia, sino utilizarla como vector de perfección colectiva y personal. En palabras de Maritain, «el valor de la nación radica en la calidad moral de su espíritu, no en su potencia estatal.»

Universalidad y particularidad reconciliadas

Otro de los hilos que atraviesa Raíces cristianas es la tensión entre lo universal y lo particular. Los obispos afirmaban que la cultura catalana podía expresar el universal cristiano sin perder su singularidad. Trasladado al plan civil, este pensamiento sigue siendo válido: una nación no se universaliza renunciando a ser ella misma, sino encarnando lo universal de una manera propia.

La contribución de Cataluña al conjunto español y europeo podría entenderse en estos términos: no como diferencia que separa, sino como singularidad que enriquece. El error de quienes identifican a la nación con el Estado es creer que solo existe plenitud en la soberanía jurídica. Pero existen otras formas de plenitud: la cultural, la moral, la comunitaria. Una nación puede vivir de forma plena si puede expresar libremente su identidad y participar con igual dignidad en la comunidad política más amplia. La propia historia de Cataluña es un ejemplo.

Reconciliar memoria y futuro

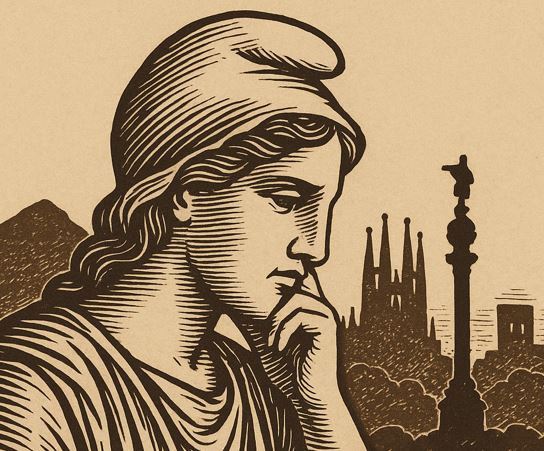

El otro gran tema del documento episcopal era la continuidad histórica. Ante la secularización y la fragmentación, proponía reencontrar el hilo de la memoria colectiva. En el plano político, esto significa reconectar la tradición con la libertad. Cataluña no puede ser un proyecto sin memoria, pero tampoco una memoria sin proyecto. La fidelidad a la propia historia no es repetición, sino actualización creadora.

Esto implica construir una cultura política de continuidad: lo que une a generaciones más que lo que las enfrenta. Si Raíces cristianas quería recomponer la unidad entre fe, cultura y pueblo, hoy es necesario recomponer la unidad entre identidad, convivencia e instituciones. El reto no es solo político, sino espiritual en sentido civil: volver a dotar de sentido al hecho de pertenecer a una comunidad.

Un proyecto para un pueblo plural

En definitiva, la lección que podemos extraer de ese texto de 1985 es que la identidad colectiva puede ser un espacio de reconciliación, no de ruptura. Cataluña puede ser nación sin excluir, puede afirmarse sin romper, puede enraizarse sin cerrarse. Y puede hacerlo si entiende que la nación no es un destino estatal, sino una vocación de convivencia.

La mirada de Maritain nos ayuda a entender que la verdadera plenitud política no es el dominio, sino la comunión. Una nación madura es aquella que puede reconocer el valor de los demás sin perder el propio. El Estado, en cambio, solo es justo cuando sirve a esta comunidad moral y no la domina.

En tiempos de polarización, recordar las raíces cristianas como fuente de reflexión cívica puede parecer un anacronismo. Pero quizá sea todo lo contrario: un recordatorio de que la política, sin una ética de fondo, se convierte en pura técnica; y que la nación, sin sentido moral, se desvanece en la volatilidad del presente. Reafirmar Cataluña como nación moral, cultural y cívica es quizás la forma más madura de asegurar su futuro, de regir en su florecimiento humano.

Cataluña puede ser nación plena sin ser estado, si es reconocida en igualdad y libertad. #ArrelsCivils #Catalunya Compartir en X