Hace años, a veces me parece que tal vez en otra vida, dediqué varios veranos de mi vida a labores de voluntariado, en Bolivia, Costa de Marfil, Centroamérica (Honduras, Guatemala y Nicaragua) y la India (Calcuta y Bombay, Kolkata y Mumbai en la grafía actual). Tuve ocasión de convivir con distintos colectivos de indígenas de diferentes razas y etnias. Los aymara en Bolivia, los garífuna en Honduras, los miskitos en Nicaragua,… En Guatemala, más del 40% de la población es indígena, de diversos grupos étnicos.

En Costa de Marfil, la zona donde estuve colaborando en proyectos educativos también era un “melpot” de tribus y culturas. En aquella época era un país más próspero y tranquilo que sus vecinos Burkina Fasso, Ghana o Mali, y había mucha inmigración procedente de esos países. Recuerdo que entre los jóvenes llamarle a alguien “ivoirien” (el natural de aquel país) era prácticamente un insulto, porque la mayoría habían llegado de otros lugares buscando trabajo y una vida más digna. Unos años más tarde la situación política se complicó y se produjeron graves disturbios, enfrentamientos civiles que acabaron con unos cuantos muertos en la excolonia francesa. Todo ello consecuencia de la colonización europea y de un desastroso proceso de descolonización.

El caso de la India es para explicarlo con detalle en otro post. Imposible describir aquello en tan sólo unas líneas.

También viajé años más tarde por Estados Unidos, por la América profunda, en un programa especial para extranjeros organizado por la Secretaria de Estado. He patrullado por las calles de Minneapolis junto a un policía de raza negra después de asistir a la reunión matinal de coordinación, he visitado centros penitenciarios de alta seguridad en Colorado, he visto colas de emigrantes sin papeles en los suburbios de Seattle esperando a que algún camión los recogiera para ir a trabajar ese día,… Todo muy lejano al “american dream” que nos han vendido muchas películas.

Nada de todo eso que hice representa heroicidad alguna. Sólo experiencias inolvidables de las que aprendí mucho más de lo que fui capaz de ofrecer. Infinitamente más.

En especial aprendí algo en el minuto cero en todos esos lugares: a cambiar la mirada hacia el diferente. A reconocer que todos tenemos un nivel de racismo integrado que sólo podemos cambiar de verdad cuando somos conscientes de ello. Y a partir de ahí, podemos empezar a mirar a todo el mundo sin distinguir raza o color. En alguno de esos lugares me sentí yo mismo observado porque era el único blanco. Recuerdo cómo las niñas pequeñas me estiraban con cautela del vello de los brazos porque les causaba mucha curiosidad. Sus padres o hermanos mayores no tenían.

No estoy vacunado contra el racismo. Nadie lo está. Pero convivir con diferentes te hace comprender lo que se siente cuando el diferente eres tú. Cuando el color de la piel se asocia a delincuencia, a pobreza, a miedo. El racismo parte del miedo y a menudo se convierte en odio.

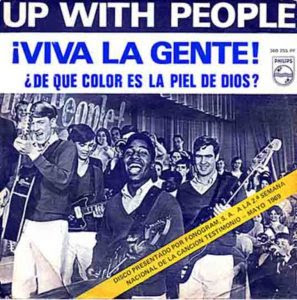

Cuando era pequeño había un grupo multirracial de jóvenes muy pulcros que viajaban por todo el mundo cantando canciones de amor y fraternidad. “Up with the people”, era su nombre. Nacieron en Denver en 1965 y pasaron con éxito por la España franquista. Cantaban aquel himno tan popular y adictivo llamado “Viva la gente”. Pero también cantaban otra canción muy conocida que se llamaba “¿De qué color es la piel de Dios?”. No éramos muy conscientes de ello pero la letra era un alegato, quizá un punto “naïf”, contra el racismo. A mí se me quedó muy impregnado en la conciencia.

“Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios”.

Pues eso. Luchemos contra el racismo, contra toda clase de discriminación por razón de piel, etnia o religión. Nadie es mejor que nadie. Todas las vidas importan. Derribar estatuas no sirve de mucho, y en algún caso roza lo absurdo. Lo importante es cambiar las conductas y las consciencias.

Derribar estatuas no sirve de mucho, y en algún caso roza lo absurdo. Lo importante es cambiar las conductas y las consciencias Compartir en X